Objektbeschreibung

Technische Daten:

Datierung: 1964

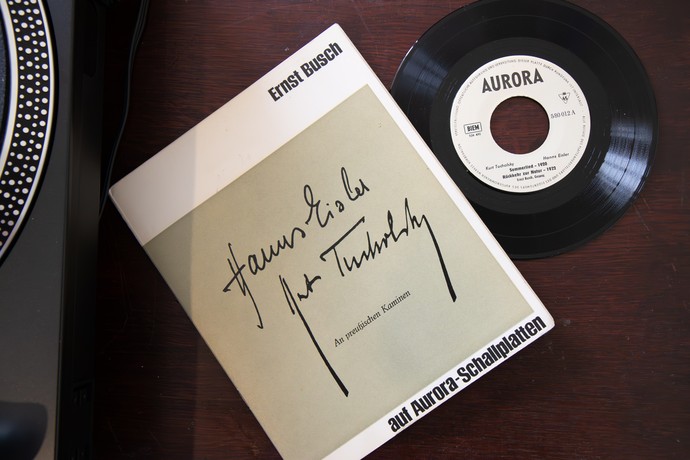

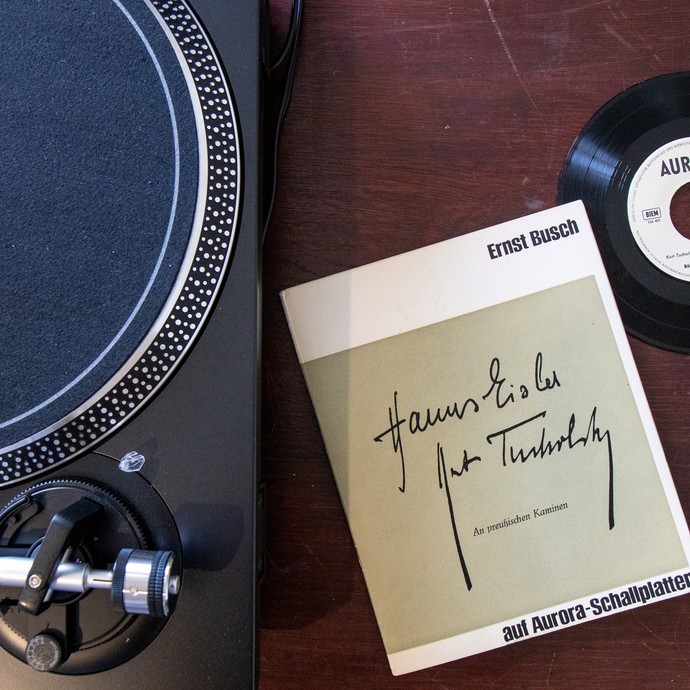

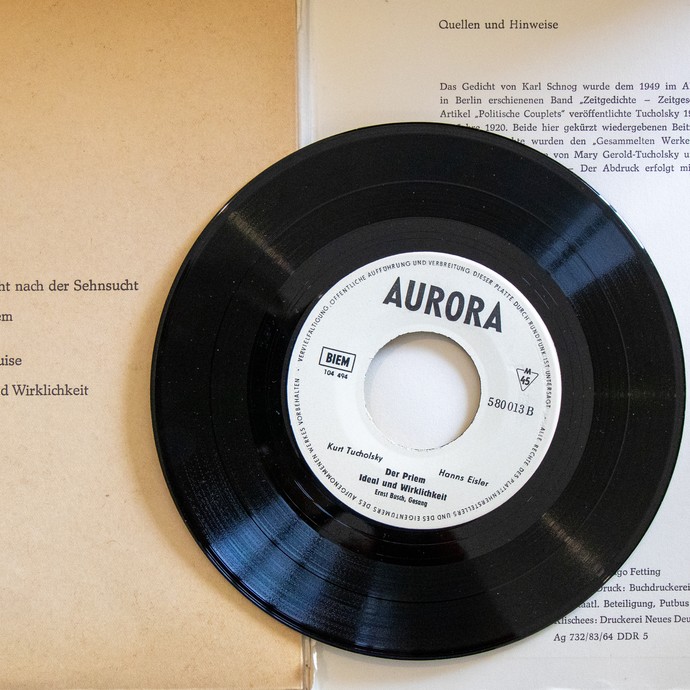

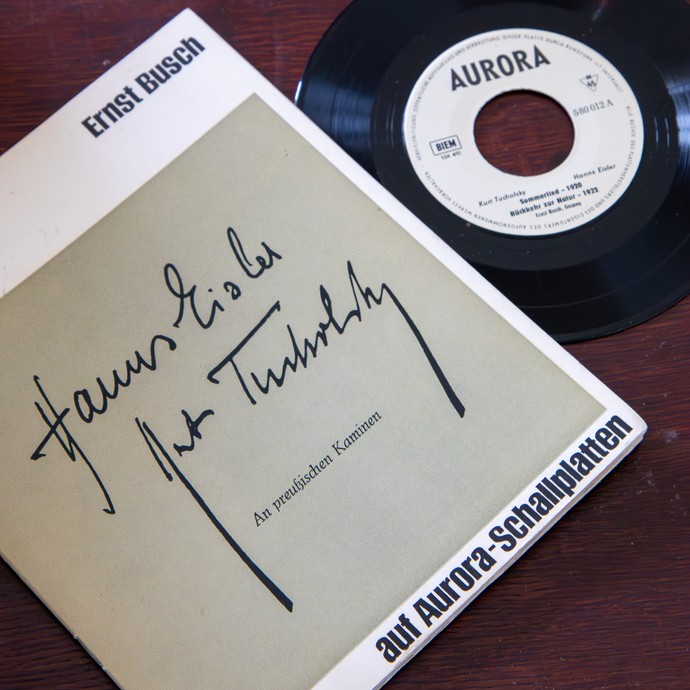

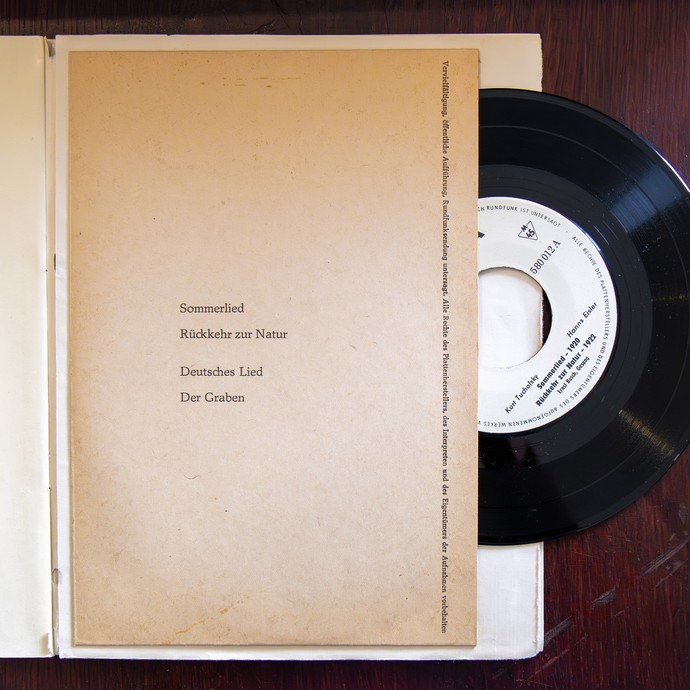

Material: 2 Schallplatten Vinyl, Einband Papier 24 x 19 cm. Original-Heft

Maße: 24 cm x 19 cm / 450 Gramm

Was soll eine Schallplatte von 1964 in einer Preußenausstellung? Ist Preußen da nicht längst aufgelöst? Ja, aber die Auseinandersetzung mit preußischer Geschichte geht im 20. Jahrhundert weiter und genau das zeigt diese Tonaufnahme. Denn Kritik am preußischen Militarismus zieht sich von den 1920ern über die DDR bis in die Gegenwart.

Diese Schallplatte besitzt eine historische Vielschichtigkeit, die man ihr nicht auf den ersten Blick ansieht. Sie wurde1964 in Ostberlin produziert und auf ihr befinden sich Texte und Lieder von Kurt Tucholsky, darunter auch das Lied „Der Graben“. Sie wird auch im Raum „Soldatenleben“ der kommenden Dauerausstellung „Potzblitz Preußen!“ zu hören sein. Das Lied beschreibt eindrücklich das Grauen des Ersten Weltkrieges. Es ist ein Aufruf gegen Nationalismus und blinden Militarismus. Der Autor, Kurt Tucholsky erlebt den Ersten Weltkrieg selbst an der Front und ist einer der vielseitigsten Schriftsteller der 1920er Jahre. Viel veröffentlicht er unter Pseudonymen. Darunter 1926 auch „Der Graben“ unter dem Namen Theobald Tiger. Vertont werden Tucholskys Texte dann von Hanns Eisler, dessen Musik vor allem mit Bertolt Brechts Dreigroschenoper weltweit berühmt wird. Gesungen werden die Lieder dieser Platte in den 1960er Jahren von Ernst Busch, dem Schauspieler, Regisseur und Sänger nach dem die heutige Schauspielschule in Berlin benannt ist. Der von den Nationalsozialisten verfolgte Sozialist Busch siedelt nach Kriegsende in die DDR über.

Warum erscheint diese Schallplatte 1964 - fast vierzig Jahre nachdem die Texte entstanden? Tucholskys Texte trafen einen Nerv, auch Jahre später. Denn in seinen Erzählungen zeigt er Menschen als Sklaven des preußischen Untertanengeistes und als Opfer des eigenen Nationalstolzes. Im Chanson „Der Graben“ spricht er zum Sohn, der seinen Vater an den Krieg verliert und zur Mutter, die ihren Sohn umsonst großzieht.

Und dann geht Tucholsky einen Schritt weiter und ruft: „Seid nicht stolz auf Orden und Geklunker! […] Werft die Fahnen fort! Die Militärkapellen spielen auf zu euerm Todestanz.“ Es ist seine Abrechnung mit einem System, dass er selbst erlebte. Und dass viele Menschen wiedererkennen, auch Jahre später. Tucholskys eindrückliche Kritik des Militarismus wirkt bis heute fort.

// Text: Andrea Kramper, Juli 2025

Literatur:

Bayer, Marcus: Militarisierung, Militarismus und zivil-militärische Beziehungen Wohin marschiert Deutschland in der Zeitenwende? 28.06.2024 https://www.bpb.de/themen/militaer/deutsche-verteidigungspolitik/549788/militarisierung-militarismus-und-zivil-militaerische-beziehungen/ [Zugriff zuletzt: 14.04.2025]

Speith, Axel Maximilian: Der Stellenwert des Chanson in Kurt Tucholskys lyrischem Gesamtwerk. Mainz 2005.

Toyka-Seid, Christiane; Schneider, Gerd: Militarismus. Hanisauland. Politik für dich Kinderlexikon. Herausgeber: Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/m/militarismus.html [Zugriff zuletzt: 14.04.2025]

Walter, Dirk: Interpretation: Tucholsky, Der Graben. Reclam. Stuttgart 2003.

Schon gewusst?

Die Debatte um die Rolle des Militarismus ist weiterhin aktuell. Militarismus bezeichnet eine Einstellung, die das Militär stärker in den Mittelpunkt des Staates rücken will, d.h. es als Grundlage des Staates versteht. Die Freiheit des Einzelnen, demokratische Rechte und Pressefreiheit werden dem Militär untergeordnet. Angesichts einer sich verändernden Weltlage kommt die Frage auf, welche Rolle das Militär in Deutschland spielen soll und wo die Grenzen liegen.