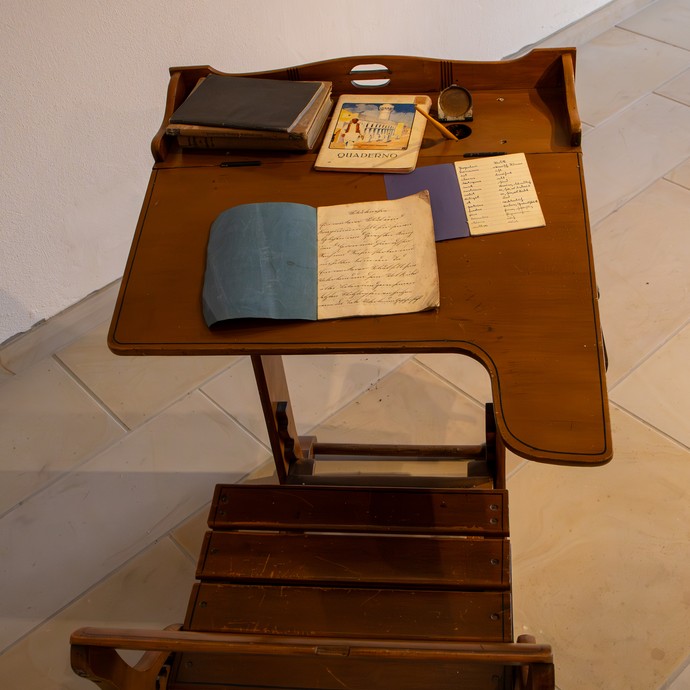

Objektbeschreibung

Technische Daten

Datierung: 1900-1920

Material: Holz, Eisen

Maße: 89cm x 67cm x 100cm (HxBxT)

"Preußen" – da denkt man vielleicht an Männer in Uniformen, Militär, Pickelhauben oder Monarch*innen. Ein wichtiges Thema in Preußen wird jedoch gern vergessen, die Schulreformen ab dem 18. Jahrhundert. Besonders im 19. Jahrhundert hieß es: es muss Raum und Material für Schulen geschaffen werden.

Die ersten Klassenzimmer bis 1800 waren äußerst rudimentär ausgestattet. Kinder saßen auf dem Boden oder brachten sich eigene Schemel mit. Man behalf sich später mit einfachen Holzbrettern, die auf Böcke gelegt wurden. Eine aufrechte Haltung war Pflicht und das ganz ohne Rückenlehnen. Die Devise besagte: „Ein gerader Rücken zeigt einen geraden Charakter!"

Im ausgehenden 18. Jahrhundert gab es die ersten Überlegungen zu innovativem Schulmobiliar, die sich vor allem seit der Industrialisierung umsetzen ließen. Man setzte auf die Massenanfertigung von den typischen Schulbänken: fest verschraubt, Platz für 2-6 Kinder und eine angeschrägte Tischplatte.

Die „Rettig’sche Schulbank“ zog im ausgehenden 19. Jahrhundert in die Klassenzimmer wohlhabender Schulen ein. Sie waren platzsparend, teilweise höhenverstellbar und mit Rückenlehne. Die Bänke waren auf zwei Kinder ausgelegt und besaßen eine erhöhte Trittbank, um eine Reinigung des Saals zu vereinfachen. Da sie jedoch sehr teuer waren, behielten Schulen vor allem im ländlichen Bereich oft die alten Schulbänke.

Bei unserem Modell, angelehnt an die Rettig‘sche Schulbank, handelt es sich um einen Einsitzer aus einem Lehrerinnenhaushalt. Dieses Einsitzermodell setzte sich seit den 1880er Jahren durch, die von Epidemien wie Pocken, Cholera und Tuberkulose geprägt waren. Um eine Ansteckung der Kinder einzudämmen, verbreiteten sich die Einsitzer-Schulbänke nach und nach an den Schulen, die sich dies leisten konnten.

Text: // Marie Brune, Oktober 2025

Literatur

- Hnilica, Sonja: Disziplinierte Körper. Die Schulbank als Erziehungsapparat. Edition Selene, Wien 2003

- Neumann, Otto: Zur Schulbankfrage: Vortrag. Aussig: Selbstverlag, [1904]. Stiftung Pestalozzianum, II N 199, https://doi.org/10.3931/e-rara-85313

Schon gewusst?

1717 wurde in Preußen die allgemeine Schulpflicht für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren eingeführt. Kinder sollten lesen, schreiben und beten lernen – im Winter täglich und im Sommer mindestens zwei Tage die Woche. Dies wurde jedoch nicht von allen Menschen positiv aufgefasst. Kinder waren gerade in den ärmeren Bevölkerungsschichten Arbeitskräfte, die nun fehlten. Auch die Umsetzung der allgemeinen Schulpflicht gestaltete sich schwierig. Der Schulbetrieb sollte keine Kosten verursachen, doch Schulgebäude, Lehrbücher und ausgebildetes Lehrpersonal waren sehr rar. Personal wurde durch freiwillige und verpflichtete Personen, zumeist Handwerker, Tagelöhner oder ehemalige Soldaten unentgeltlich organisiert, die nicht als Lehrkräfte ausgebildet waren.